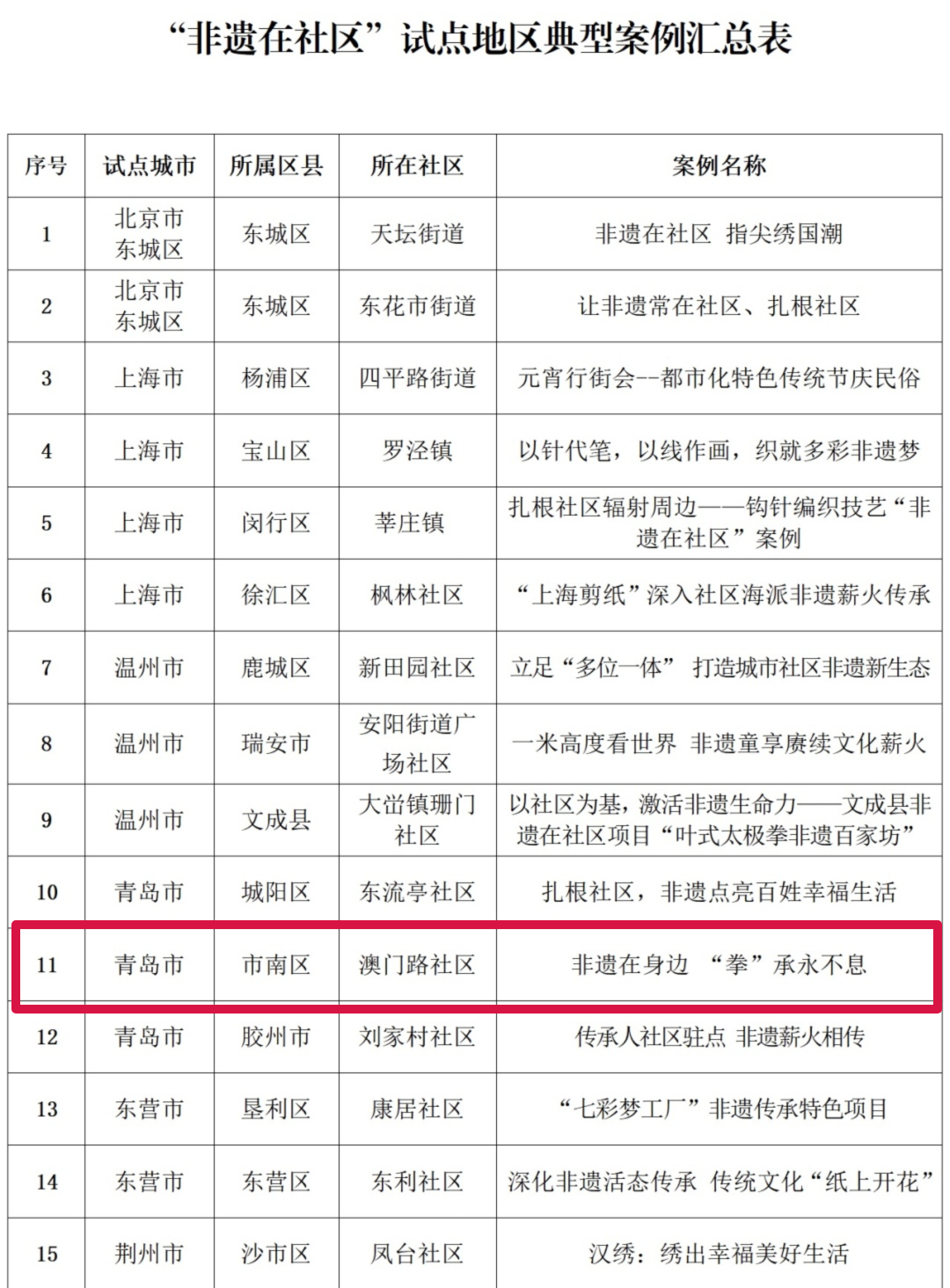

【喜报】澳门路社区「非遗在身边,“拳”承永不息」入选全国“非遗在社区”典型案例

浏览量:125

喜报表彰

喜报!!!

市南区澳门路社区

非遗在身边,“拳”承永不息工作实践

获评全国“非遗在社区”典型案例

非遗在身边

“拳”承永不息

作为中华优秀传统武术之一的国家级非遗鸳鸯螳螂拳,在我国武术界素有“只闻其名、不见其身”的说法,而今它不再是一门被束之高阁的武功。

市南区珠海路街道澳门路社区充分发挥“传承人引领、基地示范”带动作用,推动非遗“在社区”向“在景区、在校园、在企业”纵深发展,通过丰富的“展、教、演、传”推广形式,推动国家级非遗鸳鸯螳螂拳融入广大社区居民日常生活,获得了极其广泛的群众基础,实现了从“植入式”向“造血式”转变的可持续发展。

因地制宜,推广国家级非遗项目

市南区珠海路街道澳门路社区是青岛市南区特色非遗社区之一,具有独特的奥帆文化底蕴和海岸风情。

鸳鸯螳螂拳在珠海路街道澳门路社区拥有极其广泛的群众基础。自2005年起,国家级非遗鸳鸯螳螂拳代表性传承人、鸳鸯门派第五代传承人孙日成及其父亲孙丛宅每天清晨在燕儿岛山公园教授居民群众鸳鸯螳螂拳法,已风雨无阻坚持18年。

如今,习练鸳鸯螳螂拳早已成为社区居民日常生活的一部分,居民群众对该非遗项目拥有极强的认同感、参与感。该非遗项目也成为珠海路街道澳门路社区的一块金字招牌,为“非遗在社区”各项活动开展做出了良好探索与示范。

创新模式,推动多场景纵深覆盖

珠海路街道澳门路社区以国家级非遗“鸳鸯螳螂拳”为特色项目,推动其由“在社区”向“在景区、在校园、在企业”纵深发展,广泛覆盖各年龄层人群,并在持续实践中形成了由“植入式”向“造血式”转变的可持续发展模式。

推动“在景区”。燕儿岛山公园是青岛标志性景点,珠海路街道澳门路社区在此设立了鸳鸯螳螂拳传习基地,集展厅展览、非遗文化传承、鸳鸯内家养生公益课教授、户外活态传承等多种功能于一体。传承人在此免费教授居民鸳鸯螳螂拳法和养生课程,成为景点一道亮丽风景线。

推动“在校园”。鸳鸯螳螂拳是青岛市武术非遗进校园项目,传承人孙日成在青岛市幼儿园、中小学乃至高等学府均开展过鸳鸯螳螂拳公益传习班,掀起了中小学生学习武术的热潮,助推非遗“在校园”,推动优秀传统文化薪火相传。

推动“进企业、进军营、进机关、进小区”。邀请鸳鸯螳螂拳请传承人走进律师事务所、海军特勤疗养中心青岛第一疗养区、街道机关、小区广场等不同场所传授鸳鸯螳螂拳,推动非遗项目广泛覆盖不同人群。

建立基地,发挥传承人引聚作用

为充分激发传承人积极性,放大传承人示范带动作用,珠海路街道澳门路社区积极整合各类资源,在燕儿岛山公园建设了室内、室外两处鸳鸯螳螂拳传习活动场地。

室外场地占地面积约200平方米,国家级非遗鸳鸯螳螂拳代表性传承人、鸳鸯门派第五代传承人孙日成及其父亲孙丛宅每天清晨在此免费教授居民鸳鸯螳螂拳法,已累积教授2万人次。广大居民群众习练鸳鸯螳螂拳成为该景点一道亮丽的风景线,吸引广大游客驻足,自发拍照宣传。

室内场地活动面积约200平方米,设有国家级非遗鸳鸯螳螂拳展厅,展厅内陈列鸳鸯螳螂拳拳谱、各类古兵器、鸳鸯螳螂拳历史发展和保护传承展板等。鸳鸯螳螂拳传承人每周四在此讲授鸳鸯内家养生公益课程,自2022年11月至今,已累计有200余位居民参与课程学习。

多措并举,打通非遗传承最后一公里

珠海路街道澳门路社区以“展、教、演、传”为纲,通过近百场活动实践,源源不断吸引更多社区居民参加,真正实现非遗“在身边、近生活”。

周周有传承,宣传多样化。自2020年“非遗在社区”活动开展以来,每周组织居民进行鸳鸯螳螂拳的传承和练习,并通过丰富、生动的形式积极推广该项目——发动志愿者队伍,组织开展多种公益宣传表演活动,共同推广非遗项目;设计制作鸳鸯螳螂拳宣传画、宣传海报以及非遗知识、街道非遗项目宣传册,借助社区文化站、图书室、阅览室、宣传栏等进行宣传推广;每年春秋冬季举办养生讲座。

利用节日节点,放大活动效果。充分利用“文化和自然遗产日”“我们的节日”“二十四节气”“山东省非物质文化遗产月”等关键时间节点,联合鸳鸯螳螂拳保护单位青岛鸳鸯螳螂拳俱乐部开展非遗知识普及、非遗展示展演、养生义诊讲座等非遗传承活动。

多方通力合作,多个场景触达。街道社区、传承人、志愿者、学校、企业等各方合作,将鸯螳螂拳引入不同场景,送到不同人群身边,力争实现“处处可达,人人可及”。